第12号墳

概要

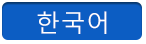

第12号墳は、周溝まで含めると直径26.5mの円墳です。周溝は、途切れている箇所があり全周しませんが、幅1.5~5.5m、深さ最大0.9mを測ります。

西接して第13号墳があり、築造時に第12号墳を避けるように周溝が掘られており、周溝が第12号墳の手前で止まっています。

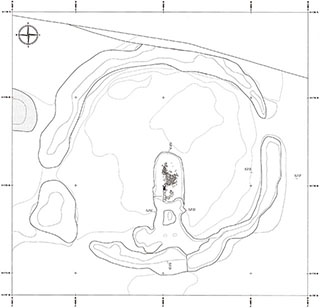

石室は、羨道部(玄室(埋葬場所)と外部とを結ぶ通路)の一部が残存するのみで、玄室には床面の河原石の敷石が残存していました。石室の大部分が残存していませんが、南に開口した横穴式石室であったと思われます。

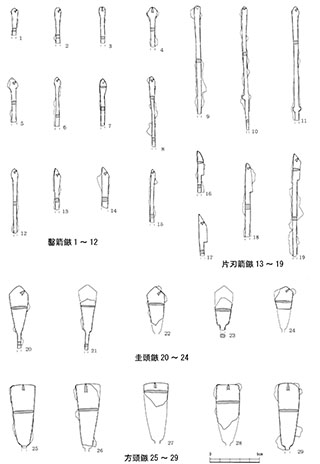

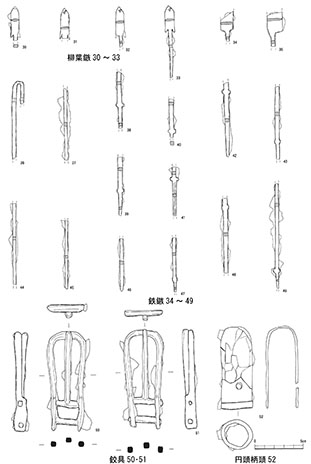

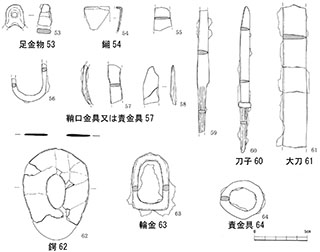

第12号墳の玄室は残存状況が悪く、鉄鏃が5点(鑿箭鏃、片刃箭鏃、方頭鉄鏃など)、太刀片1点、円頭柄頭1点、鉸具の輪金1点が出土しています。

攪乱によって出土地点と原位置に相違がみられますが、ほかに鉄鏃90点以上、馬具4点(鉸具、責金具など)、鉄製刀装具4点(足金物、鎺(はばき)、倒卵形鞘口金具又は責金具、鍔)も出土しています。

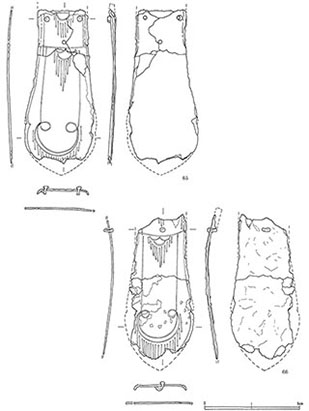

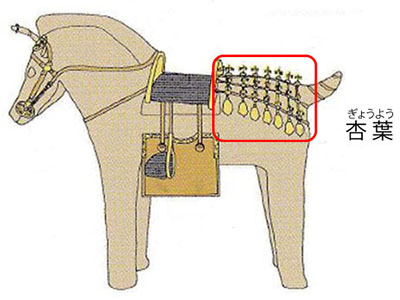

前庭部(石室入口)から周溝へと移行する付近からは、金銅製杏葉2点、土器片数点が出土しています。

これら鉄鏃や刀装具、大刀、馬具は、埋葬された人物の武力、権力を示す副葬品として石室に収められたものと考えられます。

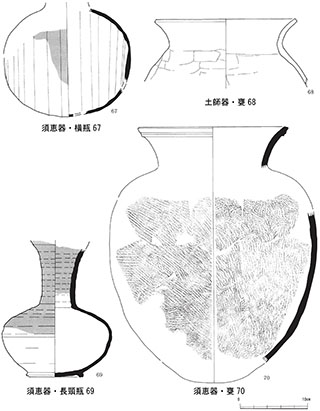

また、被葬者にかかる一族などによる墓前祭祀が行われたと推定され、出土した土器片はその際の祭祀具として使われたものと思われます。

杏葉

第12号墳では、金属製品も出土しています。杏葉は、主に装飾用として馬の腰から尻尾にかけて付ける馬具です。

古墳時代終末期において東国で目にすることが多い馬具の一部ですが、本品は、埼玉県初の出土で唯一の毛彫杏葉の優品です。

このことは、熊谷市のみならず東国における古墳時代終末期の歴史や文化を語る上で重要であると評価できることから、令和4年3月31日に他の第12号墳出土遺物と合わせて、市有形文化財・考古資料「立野古墳群第12号墳出土遺物」に指定されました。