後藤福次郎 『三人でさかせた花』

昭和27年に文化建設社から刊行された、後藤福次郎 著 ほか『まごころ』4に掲載されている「三人でさかせた花」を紹介します。

この物語は、明治16年に、熊谷の荒川土手に桜を植えた、竹井耕一郎(1868-1945)、林有章(1859-1945)、高木弥太郎のエピソードです。

三人のちかい

それは、明治16年の1月3日のことでした。

埼玉県熊谷町の、ある家のひとまで、朝から三人のわかものが、一まいの美しいにしき絵をまん中に、ねっ心に話しあっていました。

時々、正月のおさけによったよっぱらいが「ああ、こりゃ、こりゃ・・・・。」と、のん気にうたいながら、よろよろと通りを歩いていきました。

「そうか、六月には鉄道がしかれるのか?」

おもてのうた声をうちけすように、そういって、うでを組んだのは、この家のしゅじん、竹井耕一郎でした。

「そうなんだ。だから、鉄道ができるまでに、あのつつみを、なんとかしなくては、われわれの町のはじさらしだ。」

「むかしは、この絵のように、美しいつつみだったのになぁ!」

そういいながら、ほーっとため息をついたのは、一ばん年のわかい林有章でした。

三人は、しばらくだまったまま、じっとにしき絵にみいっていました。

それはむかしの人が書いた、目もさめるような熊谷づつみの写生画でした。ぱっとさきみだれたさくらの花、その下をのんびりといく旅の人たち・・・。

「ああ・・・・。」

林は、もう一度ため息をつきました。が、林ばかりでなく、ふたりのあたまにも、いまの熊谷づつみのありさまが、ありありとうかんできて、なさけなくなってくるのでした。

山のようにすてられたごみ、めこ、いぬの死がい、くさったくだ物、やさい・・・その近くを通るだけで、むーんと、いやなにおいがはなをつくのです。

むかしは、さくらの名所だったが、安政五年八月の大洪水で、土手のさくらの木がほとんどおし流されてしまってからは、いくかぶかのさくらの根をのこしたきりで、いつのまにか、ごみすてばになってしまったのです。

「どうだろう。三人で力をあわせて、もう一度、熊谷づつみをむかしのように、美しくしようじゃないか?」

しばらく考えこんでいた林が、きっぱりといいました。

「三人で?」

「そうだ。三人でおかねをだしあったところで、とてもなん百本という、さくらの木はかえないだろうが、この町の人に話して、すこしずつでも、きふしてもらおうじゃないか。」

「なるほど、それはいい考えだ。」

竹井は、すぐさんせいしました。

「しかし、かねをだしてくれるかしら?」

高木は、むずかしい顔をして、首をひねっていました。

「そこは、われわれのねつと、こん気だと思う。すこしの人に、たくさんのおかねをだしてもらうことを考えないで、大ぜいの人たちから、すこしずつだしあってもらうんだ。われわれのせんぞだってやったことだ。われわれができんことはない・・・。」

林は、こぶしをかためて、こういいました。

「おかねは、三人でけんめいに集めるとして、さくらをどうしてかうね?それに、つつみの工事は、たいへんなしごとだが、だれがやるね?」

「さくらの木は、自分がかいにいく。三新という、うえ木屋も知っているし、東京に二三の心あたりもあるからね。」と林。

「工事の方は、ぼくがひき受けた。なんとか、人を集めて、きっとつつみをきれいにするよ。」

竹井もいきおいこんでいました。

「よし、やろう!それだけの計画がたっていれば、だいじょうぶだろう。こういう、大きなしごとは、よっぽど、しっかりした計画がたててないと、せいこうしないからね。・・・ところでぼくは、県に願いをだして、役ばからいくらかおかねをだしてもらえるように、運動してみよう。」

高木は、はじめて目をかがやかしながら、

「たろう、かならずやろう!」

と、ふたりの手をぐっとにぎりしめました。ふたりも、思わずその手をにぎり返して、「やりましょう!」「やりぬこう!」と、かたくちかいあいました。

しおれかけたなえ木

三人は、そのあくる日から、めいめい知りあいのところから、きふをたのんでまわりました。いろいろのはんたいもありました。そればかりか、わる口をいったり、じゃまをする人たちもいました。けれども、三人は、一月三日に決心した通り、ねつとこん気でがんばりつづけました。

こうして、三か月ののち、さくらをかい、つつみをなおすにひつようなおかねがやっと集まりました。その中には、三人が自分の持物をうってつくったおかねもはいっていました。

さっそく、つつみの工事にとりかかり、林は、うえ木屋の三新と、東京へさくらの木をかいに出かけました。林は、知りあいの家にとまって、あちこちとかけずりまわり、やっと巣鴨染井の毛利こうしゃくのやしきから、五百本の吉野ざくらのなえ木を手に入れることができました。

ふたりは、なえ木を三台の荷車に乗せ、えんやらえんやら、ふつかもかかって大宮までひっぱってきました。ところが、その道はひどいでこぼこ道で、なえ木の根をつつんだ土がぼろぼろと落ちるので、やっと大宮についた時には、なえ木がしなびかかってきました。ここでなえ木をからしてしまったら、これまでの苦心も、みんな水のあわです。

「さて、よわった。どうしよう?」

林は、ほんとうにこまってしまいました。なにか、うまい考えはないだろうか。林は、水けのなくなりかけたなえ木の葉をみつめながら、なきだしたいような気持でした。

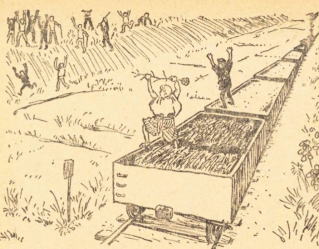

と、その時です。ピピピーッと、、するどい汽てきの音がして、鉄道工事の機かん車が、たくさんの貨車をひいて走ってくるのがみえました。貨車には、いっぱいじゃりをつんでいました。

「あっ、そうだ。ひとつあの貨車につんでもらおう。」

林は、思わず手をうってさけびました。林はさっそく、大宮にある鉄道工事の事む所へかけこんで、なえ木の運ぱんをたのみました。かかりの人は、なかなかうんといいませんでした。林は、三時間でも四時間でも、そこにがんばって動きませんでした。とうとう、かかりの人も、そのこん気に負けて、しょうちしてくれました。

あくる日、林は、さくらのなえ木を貨車につみ、自分も三新といっしょに、喜びいさんで乗りこみました。

「すげえ、すげえ。・・・だんあ、家や木が、どんどん、うしろへすっとんでいきますぜ。」

生まれてはじめて汽車に乗った三新は、目をまるくして大声でさけびました。いままで、あせ水流して、でこぼこの道を車をひいてきたのが、まるでゆめのようでした。

ばんざいの声

熊谷の方では、竹井がさきに立って、つつみのごみをすっかりかたづけ、いまくるか、いまくるかと、林の帰りをまっていました。もう、よていの日より、一週間もすぎているのです。

「いたい、どうしたんだろう?」

みんな、くらい顔をして、心配していました。七日めの昼ごろでした。ピーピピーと、いせいのいい汽てきをならして、工事用の汽車が、つつみの近くまで走ってきました。

「汽車がきた。汽車がきた。」

みんなしごとをやめ、あせをふきながらみていました。すると、汽車のひいてきた貨車のうしろの方から、ふたりの男が、

「おーい、おーい。」

と、よびながら、しきりに手をふっているではありませんか。みんな、おやっと、その方をながめました。それは、林と、三新でした。林は、あたまの上に、なえ木の一本を持って、高くさしあげました。

「あっ、さくらを持って帰ってきた!帰ってきた!」

人々は、わーっとばかり、つつみをかけおりて、レールの方へかけていきました。

やがて、林をとりかこんだ人々の、「ばんざーい、ばんざーい!」とさけぶ声が、あたりにひびきわたりました。

こうして、苦心して運んできたさくらのなえ木は、その夜、ひとばんかかって、つつみにうえられました。

これが、いま、さくらのめい所として全国に名高い、熊谷のさくらづつみのもとです。このさくらづつみは、いま四キロ以上も長くなり、四月には、熊谷市をはじめ、東京近くの人々が、なん十まんとお花見にきて、ひじょうににぎわいます。

三人のわかものの、きょうどをあいするまごころは、ついに、熊谷づつみを日本のめい所としたのでした。

以上です。

実際は、明治16年時点で、竹井耕一郎は16歳であり、家の主人と記されていますが、東京府第一高等中学校の学生であり、耕一郎の親の湛如(1839-1912)が、林有章・高木弥太郎らと尽力しました。また、安政5年の洪水以前はきれいな桜並木があったと記されていますが、実際はそのような記録はありません。

しかし、桜並木を熊谷土手に植えようと3人が企画し、苗木を汽車で運んだと言われており、当時の植樹に苦労した様子を物語風に伝える読み物となっています。

|

|

出典

後藤福次郎 著 ほか『まごころ』4,文化建設社,昭和27. 国立国会図書館デジタルコレクション