出土遺物

2.熊谷市中条古墳群出土盾持武人埴輪

熊谷市上中条の中条古墳群女塚1号墳出土「盾持武人埴輪」。 この埴輪は、前方後円墳の前方部周溝の外提から出土しました。高さは68㎝。文様の描かれた四角い盾を持つ武人を表現しており、頭には笄帽という帽子、顔の両脇には下げ美豆良という当時の男性の髪形が認められます。

3.熊谷市中条古墳群出土盾持武人埴輪2

熊谷市上中条の中条古墳群女塚1号墳出土「盾持武人埴輪」。 この埴輪は、前方後円墳の前方部周溝の外提から出土しました。高さは盾の上半分までの出土で、現存35㎝です。

頭には鉢巻と冠、四角い盾にはやや複雑な文様と丸い鋲が表現されています。頭部や盾の文様からこの埴輪は盾持武人埴輪でも上級武人と考えられます。

頭には鉢巻と冠、四角い盾にはやや複雑な文様と丸い鋲が表現されています。頭部や盾の文様からこの埴輪は盾持武人埴輪でも上級武人と考えられます。

4.熊谷市野原古墳群出土踊る埴輪(レプリカ)

昭和5年に、熊谷市野原古墳から出土した「踊る埴輪」の点群データ3D画像です。 現資料は東京国立博物館所蔵で、熊谷市立江南文化財センターでは、そのレプリカを所蔵・公開しています。 平成16年撮影。

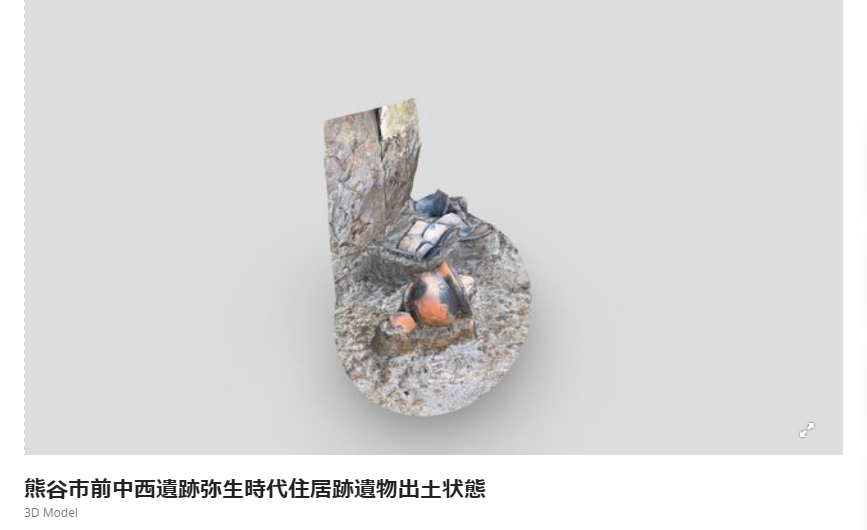

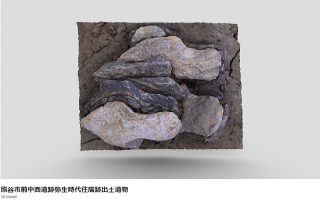

6.熊谷市前中西遺跡Ⅳ第2号溝跡出土弥生時代中期土偶形容器

前中西遺跡Ⅳ第2号溝跡出土の弥生時代中期の土偶形容器。壺の胴部以下に肩と腕部に乳が二つ付けられた形状を呈する。頸部周囲には半円形の刺突列四列と、細い沈線二条が弧状に巡り、首飾りが

表現されている。胴下半は、RL単節縄文が施文されている。腕部の先端、頭部を欠く。残存高17.85㎝。

*本データは「科研費学術変革領域(A)考古・人類学データの多次元表彰とモデリングによる文化動態の解明(24H02201)」によりにより作成したものを、江南文化財センターがデータ提供を受けた。

表現されている。胴下半は、RL単節縄文が施文されている。腕部の先端、頭部を欠く。残存高17.85㎝。

*本データは「科研費学術変革領域(A)考古・人類学データの多次元表彰とモデリングによる文化動態の解明(24H02201)」によりにより作成したものを、江南文化財センターがデータ提供を受けた。

7.熊谷市中西遺跡出土縄文時代後期土偶(上半身)

中西遺跡から出土した、縄文時代後期曽谷式期の土偶。次データの下半身と接合する。顔の輪郭と後頭部の輪郭を微隆起線で表現し、眉と鼻は顔の輪郭を取り込まれるような形でT字状をなし、額の部分が明瞭となっている。眼は不鮮明だが、眉の下にわずかなくぼみで表現される。肩と背部中央には細い沈線が入るかすかな隆起線。乳房は隆帯で表現さている。後頭部は、細い沈線が入り、右端には円錐状の突起が付けられている。

*本データは「科研費学術変革領域(A)考古・人類学データの多次元表彰とモデリングによる文化動態の解明(24H02201)」によりにより作成したものを、江南文化財センターがデータ提供を受けた。

*本データは「科研費学術変革領域(A)考古・人類学データの多次元表彰とモデリングによる文化動態の解明(24H02201)」によりにより作成したものを、江南文化財センターがデータ提供を受けた。

8.熊谷市中西遺跡出土縄文時代後期土偶(下半身)

中西遺跡から出土した、縄文時代後期曽谷式期の土偶。前データの下半身と接合する。腹部は隆帯で表現され、腹部の隆帯中央にはくぼみでヘソ状の表現が施されている。膝には、円形の突起が付き、かすかに赤彩がのこっており、本来は全体に赤彩が施されていたと考えられる。

*本データは「科研費学術変革領域(A)考古・人類学データの多次元表彰とモデリングによる文化動態の解明(24H02201)」によりにより作成したものを、江南文化財センターがデータ提供を受けた。

*本データは「科研費学術変革領域(A)考古・人類学データの多次元表彰とモデリングによる文化動態の解明(24H02201)」によりにより作成したものを、江南文化財センターがデータ提供を受けた。

9.熊谷市西城切通遺跡出土縄文時代後期土偶

熊谷市西城切通遺跡出土の縄文時代後期土偶。頭部を欠く。貼瘤で乳房を表現し、下腹部に横長の貼付文が配置され、背面中央に円形のくぼみがみられる。

*本データは「科研費学術変革領域(A)考古・人類学データの多次元表彰とモデリングによる文化動態の解明(24H02201)」によりにより作成したものを、江南文化財センターがデータ提供を受けた。

*本データは「科研費学術変革領域(A)考古・人類学データの多次元表彰とモデリングによる文化動態の解明(24H02201)」によりにより作成したものを、江南文化財センターがデータ提供を受けた。

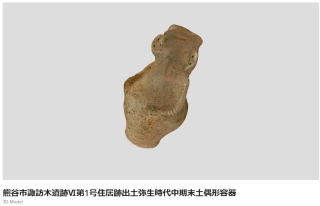

10.熊谷市諏訪木遺跡Ⅵ第1号住居跡出土弥生時代中期末土偶形容器

諏訪木遺跡Ⅵの第1号住居跡より出土した、弥生時代中期末の土偶形容器。器高18㎝。頭頂部が開口し、内部は中空となっている。頭頂部および底面に赤彩が認められ、耳には、2か所の穴が穿たれており、頭頂部および頬には縄文が施文されている。アゴの部分には剥落痕が認められ、髭またはアゴの表現がなされていたものと推測される。頸部には横位の簾状文が施文され、両腕はお腹の前に置かれている。指の表現もあり、前腕部には3状の刻みが施されている。

*本データは「科研費学術変革領域(A)考古・人類学データの多次元表彰とモデリングによる文化動態の解明(24H02201)」によりにより作成したものを、江南文化財センターがデータ提供を受けた。

*本データは「科研費学術変革領域(A)考古・人類学データの多次元表彰とモデリングによる文化動態の解明(24H02201)」によりにより作成したものを、江南文化財センターがデータ提供を受けた。

11.熊谷市野原古墳出土「踊る埴輪」(大)レプリカ

昭和5年(1930)に、熊谷市野原古墳から出土した「踊る埴輪」(大)レプリカ。

実物は、東京国立博物館所蔵。

高さ64.0㎝、幅17.0㎝で、顔の左右に小孔をあけて耳を表現しています。腰から下は欠損しており、石膏で復元されています。

実物は、東京国立博物館所蔵。

高さ64.0㎝、幅17.0㎝で、顔の左右に小孔をあけて耳を表現しています。腰から下は欠損しており、石膏で復元されています。

12.熊谷市野原古墳出土「踊る埴輪」(小)レプリカ

昭和5年(1930)に、熊谷市野原古墳から出土した「踊る埴輪」(小)レプリカ。

実物は、東京国立博物館所蔵。

高さ61.5㎝、幅14.0㎝で、頭頂部に振分け髪と、顔の左右に蝶形の美豆良(みずら)を結び、腰にはひもと鎌を下げています。

実物は、東京国立博物館所蔵。

高さ61.5㎝、幅14.0㎝で、頭頂部に振分け髪と、顔の左右に蝶形の美豆良(みずら)を結び、腰にはひもと鎌を下げています。

石造物

1.享保銘波乗弁財天像

熊谷市指定有形文化財。 所在地:熊谷市押切 全高:96cm、全幅:38cm 銘文:「享保十二 丁未 二月吉日 武州□□□押切村 同行六人」

指定年月日:平成9年1月20日

この像は、波頭に弁財天が出現する様相を示しており、翻波する波頭に呼応して乱れる瑞雲に、整然と座す姿勢を表しています。八手にはそれぞれ、左手第一手から宝珠、輪宝、弓、財宝を表す蔵の鉤、右手第一手から宝剣、三叉戟、宝棒、縄を持ちます。また、頭上には鳥居や蛇神(宇賀御霊神)を刻み、その上に日輪、月輪を配しており、日・月の持つ恩恵を得て、五穀豊穣を願う村人の願いが込められているものと推測されます。

指定年月日:平成9年1月20日

この像は、波頭に弁財天が出現する様相を示しており、翻波する波頭に呼応して乱れる瑞雲に、整然と座す姿勢を表しています。八手にはそれぞれ、左手第一手から宝珠、輪宝、弓、財宝を表す蔵の鉤、右手第一手から宝剣、三叉戟、宝棒、縄を持ちます。また、頭上には鳥居や蛇神(宇賀御霊神)を刻み、その上に日輪、月輪を配しており、日・月の持つ恩恵を得て、五穀豊穣を願う村人の願いが込められているものと推測されます。

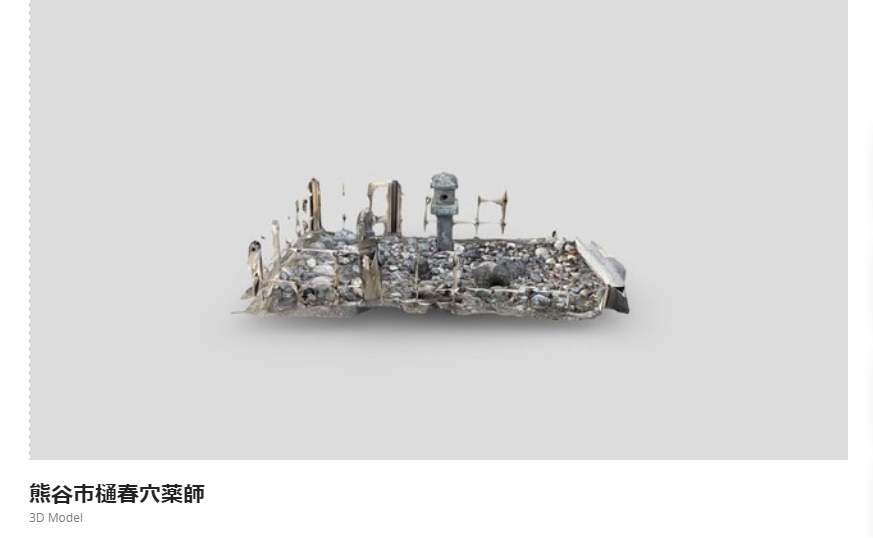

2.熊谷市樋春穴薬師

奥中央の薬師如来の石像には、「寛政九年巳年五月」の銘があり、その前の奉納石燈龍には、「享保五年十一月(五月)十二日 村中」と刻まれています。 この薬師様を通称「穴薬師」と呼んでいます。 この薬師様は目の病気に大変あらたかで、願を掛け、治るとそのお礼として穴のあいた石を奉納したといいます。3D画像を拡大すると、敷かれている石には穴が空いていることがわかります。 大正時代ころには穴薬師講という講が形成されており、その講金で薬師堂の修理もしたといい、大正四年の寄付者名を記した木板が、堂内に残っています。

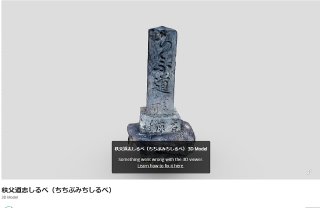

3.熊谷市秩父道志るべ

埼玉県指定記念物旧跡。所在地:熊谷市石原。

昭和36年9月1日指定。 江戸時代に盛んであった秩父札所の観音信仰で往来した巡礼者などのために建てられた道標です。江戸から秩父へ行く道の一つとして熊谷宿を通過し、石原村で中山道から分かれて、寄居・釜伏峠・三沢を経由する「ちちぶ道(秩父道)」がありました。

この道志るべは、秩父四万部寺への距離と方向を示したもので、明和3年(1766)、中山道と秩父往還の分岐点付近に建立されました。

昭和36年9月1日指定。 江戸時代に盛んであった秩父札所の観音信仰で往来した巡礼者などのために建てられた道標です。江戸から秩父へ行く道の一つとして熊谷宿を通過し、石原村で中山道から分かれて、寄居・釜伏峠・三沢を経由する「ちちぶ道(秩父道)」がありました。

この道志るべは、秩父四万部寺への距離と方向を示したもので、明和3年(1766)、中山道と秩父往還の分岐点付近に建立されました。

4.肥塚氏供養板石塔婆

熊谷市指定有形民俗文化財。所在地:熊谷市肥塚

肥塚氏は熊谷氏の祖となった直季の弟直長が肥塚に住んで肥塚氏の始祖となり、その後も在住していたと考えられています。この板石塔婆は、肥塚氏の太郎光長と八郎盛直の供養塔2基によって構成されています。太郎の板石塔婆は年号が康元2年(1257)、種子は阿弥陀如来であり、八郎の板石塔婆は年号が応安8年(1375)、種子は地蔵菩薩です。

肥塚氏は熊谷氏の祖となった直季の弟直長が肥塚に住んで肥塚氏の始祖となり、その後も在住していたと考えられています。この板石塔婆は、肥塚氏の太郎光長と八郎盛直の供養塔2基によって構成されています。太郎の板石塔婆は年号が康元2年(1257)、種子は阿弥陀如来であり、八郎の板石塔婆は年号が応安8年(1375)、種子は地蔵菩薩です。

5.星溪園十王供養塔1

星溪園内積翠閣の東に位置する十王供養塔。47日目に裁く五官王(普賢菩薩)が、生前に犯した人間の罪の重さを秤で量っている様子が描かれている。五官王が裁く罪は、目・耳・鼻・舌・皮膚の五官で犯した罪。

塔高69㎝、寛文2年(1662)年2月造立。

十王とは、道教や仏教で、地獄において亡者の罪状の審判を行う判官10尊の総称。秦広王、初江王、宋帝王、五官王、閻羅王、変成王、太山王、平等王、都市王、五導転輪王の十神を指す。亡者は、初七日に泰広王の庁舎で裁判を受けるのに始まり、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日、百か日、一周忌、三回忌の十回まで次々に各王の庁舎で罪の軽重を判定され、次の世の処世を定められるといわれている。

塔高69㎝、寛文2年(1662)年2月造立。

十王とは、道教や仏教で、地獄において亡者の罪状の審判を行う判官10尊の総称。秦広王、初江王、宋帝王、五官王、閻羅王、変成王、太山王、平等王、都市王、五導転輪王の十神を指す。亡者は、初七日に泰広王の庁舎で裁判を受けるのに始まり、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日、百か日、一周忌、三回忌の十回まで次々に各王の庁舎で罪の軽重を判定され、次の世の処世を定められるといわれている。

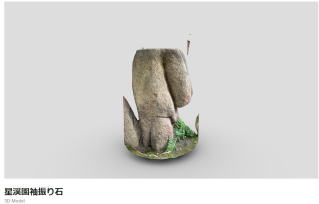

6.星溪園袖振り石

熊谷市鎌倉町32番地の熊谷市指定文化財名勝星溪園内にある「袖振り石」。

加藤清正が、文禄の役(1592-1593)の際、朝鮮半島から持ち帰り、豊臣秀吉に献上された後、大阪城に入った徳川家康から、忍城主松平忠吉(家康の四男)が譲り受け、それを竹井家が保管していたと伝えられている。

「袖振り石」の名前の由来は、石の形が人間の胴部に似ており、今は向かって左側の一部(右袖)が欠けているものの、両袖のような形状を呈していたことから名付けられた。

7.平戸源宗寺地蔵

熊谷市平戸源宗寺の地蔵。安永3年(1774)3月造立。総高162㎝。石材は安山岩。

石柱形の石材に地蔵を半肉彫りで表している。

台石の四隅には盃状穴(はいじょうけつ:盃状の穴)が穿たれている。

石柱形の石材に地蔵を半肉彫りで表している。

台石の四隅には盃状穴(はいじょうけつ:盃状の穴)が穿たれている。

8.高本地蔵

熊谷市高本の地蔵。簀子橋の北に位置し、道標を兼ねる。

高さ67㎝、幅34㎝を測る。凝灰岩製。享保9年(1723)造立。

「願以此功徳 右松山道 享保九辰天 普及施一切 我等興衆生 皆求成佛道 左熊谷道 願主 圓空 八月十日」と刻まれている。

高さ67㎝、幅34㎝を測る。凝灰岩製。享保9年(1723)造立。

「願以此功徳 右松山道 享保九辰天 普及施一切 我等興衆生 皆求成佛道 左熊谷道 願主 圓空 八月十日」と刻まれている。

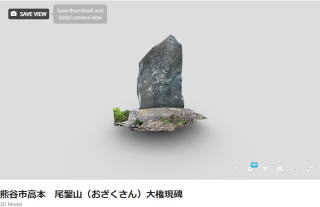

9.高本尾鑿山大権現碑

市内高本の和田吉野川左岸に位置し、碑表には「尾鑿山大権現」(おざくさんだいごんげん)、碑裏には「文久三年亥四月吉日」と刻まれている。高さ47.5㎝、幅35.5㎝を測る、緑泥石片岩製。

尾鑿山は、栃木県鹿沼市にある山で、山頂に尾鑿山駕蘇山神社が建てられている。この神社は、「日本三大実録」の878年9月16日の條に「授下野国駕蘇山神社従五位下」と記載されたた神社で、五穀豊穣、産業発展、医薬長寿の守護神として信仰され、江戸時後期には、「尾鑿山講」と呼ばれる代参講が盛んになり、関東一円より参詣者を集めました。

この碑は、高本地区の人が、尾鑿山駕蘇山神社に詣でたことを記念して、文久3年(1863)に建てたもので、本地域で尾鑿山講4が行われていたことを示す資料です。

尾鑿山は、栃木県鹿沼市にある山で、山頂に尾鑿山駕蘇山神社が建てられている。この神社は、「日本三大実録」の878年9月16日の條に「授下野国駕蘇山神社従五位下」と記載されたた神社で、五穀豊穣、産業発展、医薬長寿の守護神として信仰され、江戸時後期には、「尾鑿山講」と呼ばれる代参講が盛んになり、関東一円より参詣者を集めました。

この碑は、高本地区の人が、尾鑿山駕蘇山神社に詣でたことを記念して、文久3年(1863)に建てたもので、本地域で尾鑿山講4が行われていたことを示す資料です。

10.熊谷市押切宝幢寺「正嘉銘板石塔婆」

熊谷市押切宝幢寺所在の正嘉2年(1300)銘板碑。 熊谷市指定有形文化財。 異体字阿弥陀一尊種子。 現高184㎝、最大幅50.4㎝、最大厚9.6㎝。 碑裏には、多数の盃状穴。

11.熊谷市津田新田聖徳太子塔

熊谷市津田新田集会所に所在する聖徳太子塔。太子十六歳の少年像であり、太子の 父の用明天皇の病を癒す祈りをささげる「孝養像」と言われるもの。太子を讃える言葉が像上部に四行見えることから絵画の形式を写してこの石仏が造られたと想定される。 太子の持つ香炉部分は欠けているが、全姿の彫刻や文字の配置など精緻に作り込まれており優品と思われる。 高106㎝、幅34㎝、厚22㎝。天明8年(1788) 造立。 上半部銘文 「開演妙法度衆生 従於西方来誕生 伝燈東方粟散王 敬礼救世観世音 天明八戊申龍集□□吉祥日」

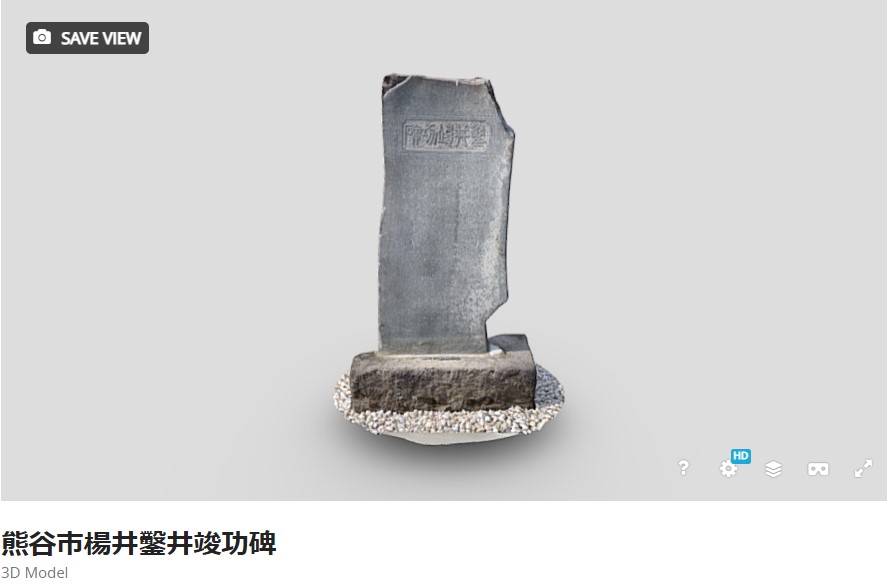

12.熊谷市楊井鑿井竣功碑

熊谷市楊井地内に所在する鑿井(さくせい)竣功碑。 昭和8年(1933)の水飢饉に際し、井戸を掘って災害を乗り切ったことを記念し、後世に伝えるために昭和9年(1934)に建てられた碑。 碑文には、昭和8年の晩春、日照りにより井戸はすべて枯れ飲み水にも不足するようになった。この事態に至り、区民は意見を重ね解決策として、地下の水脈に達する深井戸を掘ることを決定した。昭和9年1月12日から、掘鑿工事に着手し、延べ251人の労力をついやし、深さ73尺5寸(約24.7m)に達する井戸が完成し、玉のような清水がこんこんと湧き出したと記されている。

13.熊谷市万吉観音堂湯殿山大権現碑.

市内万吉の観音堂に建てられている湯殿山大権現碑。 山形県鶴岡市の出羽三山の山岳信仰、修験道の一翼を担う「湯殿山」を信仰する石碑。 側面には「秩父 坂東 百番観世音菩薩」と彫られている。 総高約170㎝。安山岩製。台石部には、多数の盃状穴が確認される。

14.熊谷市妻沼若川集会所三界万霊塔.

市内妻沼の若川集会所前に建つ三界万霊塔。 三界万霊塔は、三界(欲界・色界・無色界)の一切有情の精霊を供養するための塔。 塔身には、如意輪観音や十一面観音など7体の観音が陽刻されている。 総高約2m。安山岩製。台石には盃状穴が確認される。

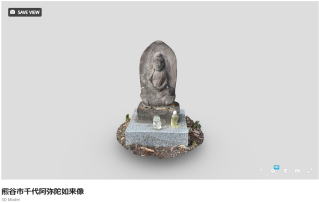

15.熊谷市千代阿弥陀如来

熊谷市千代の阿弥陀如来座像。

元禄2年(1689)造立。身高58.0㎝。安山岩製。

阿弥陀如来は浄土教の本尊で、この仏を信じて念仏を唱えれば極楽往生できるとされています。半身浮彫の座像で、阿弥陀定印の印相を結んでいます。

元禄2年(1689)造立。身高58.0㎝。安山岩製。

阿弥陀如来は浄土教の本尊で、この仏を信じて念仏を唱えれば極楽往生できるとされています。半身浮彫の座像で、阿弥陀定印の印相を結んでいます。

16.熊谷市大我井神社福石・福石由来之碑

妻沼の大我井神社境内に所在する「福石」「福石由来之碑」。

碑は、碑の脇に祀られている石(安山岩)の由来を記したもので、大正4年に建てられたものです。撰文・書は井田諄です。 碑文には、 『福石由来之碑 敬神尊王帝国大典亦我国民通性也故古今不乏 其事蹟蓋福石玉垣造營其一事也謹按乏由来當

天明二年関東大洪水山霊流下巨石而停字森下 地先人々感尊奇蹟祀神称福石神社爾来霊験不 浅庶民仰徳故官下論告合祀村社大我井神社 是實明治四十二年十月也矣雖然神付臣石徳在

神庭森下荒井氏子寄竊憂逆神慮偶今上陛下行 給即位大禮展大嘗大義哉某等奉祝情不能禁相 諮畫福石玉垣造營以為永久不滅祈念事業是實 可謂教神尊王兩行今竣工記其概要以傳後昆

云爾時 大正四年星次乙卯十一月也 社掌 橋上福高 篆額 勲八等 井田 諄 謹書』 と記されています。

概要は、「天明2年(1782)に関東で大洪水がおこり、森下の地に洪水で巨石が流れてきた。人々はこの奇跡に感じ、神に祀り、福石神社と称して崇めた。明治42年(1909)10月に大我井神社に合祀し、大正4年11月に、玉垣を造営し永久不滅の事業とし、その概要を記した碑を建てた。」です。

天明2年の洪水は記録には無いことから、歓喜院本殿の再建を中断した寛保2年(1742)の大洪水か、天明3年(1783)の浅間山の噴火に伴う利根川河床の上昇を遠因とする天明6年(1786)の洪水の際に、流されてきたものと推測されます。

碑は、碑の脇に祀られている石(安山岩)の由来を記したもので、大正4年に建てられたものです。撰文・書は井田諄です。 碑文には、 『福石由来之碑 敬神尊王帝国大典亦我国民通性也故古今不乏 其事蹟蓋福石玉垣造營其一事也謹按乏由来當

天明二年関東大洪水山霊流下巨石而停字森下 地先人々感尊奇蹟祀神称福石神社爾来霊験不 浅庶民仰徳故官下論告合祀村社大我井神社 是實明治四十二年十月也矣雖然神付臣石徳在

神庭森下荒井氏子寄竊憂逆神慮偶今上陛下行 給即位大禮展大嘗大義哉某等奉祝情不能禁相 諮畫福石玉垣造營以為永久不滅祈念事業是實 可謂教神尊王兩行今竣工記其概要以傳後昆

云爾時 大正四年星次乙卯十一月也 社掌 橋上福高 篆額 勲八等 井田 諄 謹書』 と記されています。

概要は、「天明2年(1782)に関東で大洪水がおこり、森下の地に洪水で巨石が流れてきた。人々はこの奇跡に感じ、神に祀り、福石神社と称して崇めた。明治42年(1909)10月に大我井神社に合祀し、大正4年11月に、玉垣を造営し永久不滅の事業とし、その概要を記した碑を建てた。」です。

天明2年の洪水は記録には無いことから、歓喜院本殿の再建を中断した寛保2年(1742)の大洪水か、天明3年(1783)の浅間山の噴火に伴う利根川河床の上昇を遠因とする天明6年(1786)の洪水の際に、流されてきたものと推測されます。

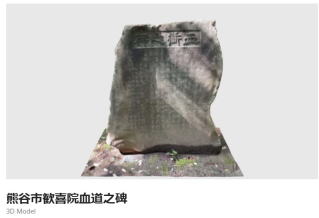

17.熊谷市妻沼歓喜院血道之碑

文政11年(1828)に大浜玄道により建立されたもので、玄道の」父が残した、急性熱性病に処方する麻黄湯(まおうとう:漢方薬の一種で、発汗作用を持つ、代表的解熱剤)、桂枝湯(けいしとう:漢方薬の一種で、風邪の初期症状に用いられる)の処方の仕方等、当時の医学の処方や心得が記された珍しい石碑です。

撰:神岡徳一、書:中村仏庵、石工:窪世祥。

血道之碑(碑表)

毎歳春穐祭毉聖張仲景于家塾今茲

戌寅之□清酌餘醺不覚喊私言名曰

家言吟 大濱恭有玄道父撰

文政元年仲穐望毉聖祭吟家言傷寒非外感

自呼吸入心肺走今古一家言 病乎将不病亦一家言

于血道或表或裏

人身之霊有備格柜太陽之霊充于血中

血霊而気憑亦是一家言

擠拝作是百般之症 所以天地之気憑焉

血離則霊不獨立霊

生惟血道亦一家言 此是四家言帰

離則血不獨立

人身一軀莫不

處在一言 此言宇宙何茫茫享和元年肇

生成于血道者

立言尓来刻苦十八年就事實試此言俯仰観

察小天地建之質之在此言茫茫宇宙不自量若

是幾其作家言

右予有所激而作秘不以人二三友人偸計而刻之

石題曰血道碑公然以建通區蓋謂将欲令玄道立

其志云于時文政十一年夏五月也恭有病在于牀

悚然不得已再記 辛卯冬 南無佛葊蓮書 窪世祥鐫

血道之碑(碑表)

毎歳春穐祭毉聖張仲景于家塾今茲

戌寅之□清酌餘醺不覚喊私言名曰

家言吟 大濱恭有玄道父撰

文政元年仲穐望毉聖祭吟家言傷寒非外感

自呼吸入心肺走今古一家言 病乎将不病亦一家言

于血道或表或裏

人身之霊有備格柜太陽之霊充于血中

血霊而気憑亦是一家言

擠拝作是百般之症 所以天地之気憑焉

血離則霊不獨立霊

生惟血道亦一家言 此是四家言帰

離則血不獨立

人身一軀莫不

處在一言 此言宇宙何茫茫享和元年肇

生成于血道者

立言尓来刻苦十八年就事實試此言俯仰観

察小天地建之質之在此言茫茫宇宙不自量若

是幾其作家言

右予有所激而作秘不以人二三友人偸計而刻之

石題曰血道碑公然以建通區蓋謂将欲令玄道立

其志云于時文政十一年夏五月也恭有病在于牀

悚然不得已再記 辛卯冬 南無佛葊蓮書 窪世祥鐫

18.熊谷市広瀬庚申塔

広瀬地内の分岐脇に立てられている庚申塔。

文政7年(1824)に、広瀬郷の人々により造立された。

台石に「下石原石工松崎吉太郎」と刻まれている。道標を兼ねており、「右八まん山 左ちゝぶ道」と刻まれている。

台石には、盃状穴が穿たれている。

文政7年(1824)に、広瀬郷の人々により造立された。

台石に「下石原石工松崎吉太郎」と刻まれている。道標を兼ねており、「右八まん山 左ちゝぶ道」と刻まれている。

台石には、盃状穴が穿たれている。

19.熊谷市広瀬馬頭尊

広瀬地内の分岐脇に立てられている馬頭尊。

文政8年(1825)に造立された馬頭尊。書は、前大乗愚禅九十二翁。

台石に「石工 吉太郎」と刻まれている。道標を兼ねており、「右ふかや道 左よりゐ道」と刻まれている。

台石には、盃状穴が刻まれている。

文政8年(1825)に造立された馬頭尊。書は、前大乗愚禅九十二翁。

台石に「石工 吉太郎」と刻まれている。道標を兼ねており、「右ふかや道 左よりゐ道」と刻まれている。

台石には、盃状穴が刻まれている。

20.星溪園十王供養塔2

熊谷市鎌倉町32の星溪園内の星溪寮南西に位置する。

この十王供養塔には死後47日目に裁く五官王(普賢菩薩)が、生前に犯した人間の罪の大きさを、秤で量っている様子が刻まれています。五官王が裁く罪は、目・耳・鼻・舌・皮膚の五感で犯した罪。高:106㎝、造立年:寛文2年(1662)

この十王供養塔には死後47日目に裁く五官王(普賢菩薩)が、生前に犯した人間の罪の大きさを、秤で量っている様子が刻まれています。五官王が裁く罪は、目・耳・鼻・舌・皮膚の五感で犯した罪。高:106㎝、造立年:寛文2年(1662)

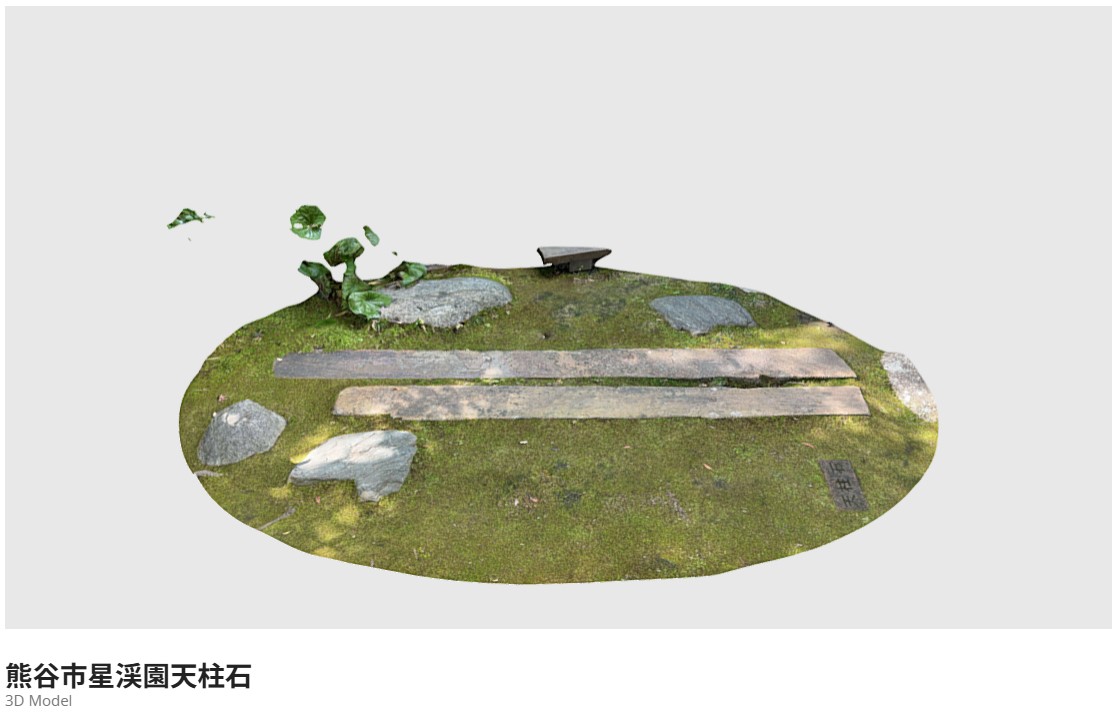

21.星溪園天柱石

熊谷市鎌倉町32の星溪園内に所在する天柱石。笄石(かんざしいし)とも呼ばれていた。

この石は、文禄の役(1592-3)に際し、加藤清正が朝鮮から持ち帰ったものと伝えられるもので、忍城主の松平忠吉が譲り受け、明治4年に竹井澹如が引継ぎ、星溪園に配置しました。

この石は、文禄の役(1592-3)に際し、加藤清正が朝鮮から持ち帰ったものと伝えられるもので、忍城主の松平忠吉が譲り受け、明治4年に竹井澹如が引継ぎ、星溪園に配置しました。

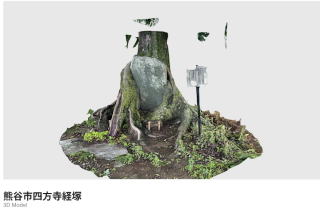

22.熊谷市四方寺一千部供養塔

熊谷市四方寺地内に所在する一千部供養塔。

碑文「奉 読誦大乗経一千部 吉田茂左衛門康久 寛保二戌十月二十四日」

寛保二年(1742)8月に発生した江戸時代最大の大洪水により、利根川・荒川が各所で氾濫し、四方寺村でも一帯が水没し村民の犠牲者が多数出ました。 当時の四方寺村の名主であった吉田家六代目茂左衛門康久は、犠牲者を供養し、田畑の復旧、五穀豊穣を願い、大乗経を唱え、経典をこの地に埋めたと伝えられています。

碑文「奉 読誦大乗経一千部 吉田茂左衛門康久 寛保二戌十月二十四日」

寛保二年(1742)8月に発生した江戸時代最大の大洪水により、利根川・荒川が各所で氾濫し、四方寺村でも一帯が水没し村民の犠牲者が多数出ました。 当時の四方寺村の名主であった吉田家六代目茂左衛門康久は、犠牲者を供養し、田畑の復旧、五穀豊穣を願い、大乗経を唱え、経典をこの地に埋めたと伝えられています。

23.熊谷市俵瀬伊奈利社宇賀神

市内俵瀬の伊奈利社の宇賀神。

斜めに倒れていますが、蛇がとぐろを巻き、人頭がその上に載る、安山岩製の石造物です。造立年は刻まれていませんが、黒色安山岩製であることから、浅間山噴火の天明期以降のものと推測されます。 宇賀神とは、日本に古くから伝わる福の神で、特に財運や知恵、食物を司るとされています。一般的に人頭蛇身の姿で表され、弁財天と習合して「宇賀弁財天」と呼ばれることもあります。

この伊奈利社は、旧俵瀬村の鎮守で、創建は、別当の成就院の創建(慶安四年:1651)と前後して行われたものと推測されています。江戸時代には「稲荷社」と称し、明治初期に「伊奈利社」と改め、明治41年合祀政策により神明社・厳島神社を合祀し、大正2年には利根川堤防工事に伴い、厳島神社の旧社地に遷座したと伝わっています。

斜めに倒れていますが、蛇がとぐろを巻き、人頭がその上に載る、安山岩製の石造物です。造立年は刻まれていませんが、黒色安山岩製であることから、浅間山噴火の天明期以降のものと推測されます。 宇賀神とは、日本に古くから伝わる福の神で、特に財運や知恵、食物を司るとされています。一般的に人頭蛇身の姿で表され、弁財天と習合して「宇賀弁財天」と呼ばれることもあります。

この伊奈利社は、旧俵瀬村の鎮守で、創建は、別当の成就院の創建(慶安四年:1651)と前後して行われたものと推測されています。江戸時代には「稲荷社」と称し、明治初期に「伊奈利社」と改め、明治41年合祀政策により神明社・厳島神社を合祀し、大正2年には利根川堤防工事に伴い、厳島神社の旧社地に遷座したと伝わっています。

24.熊谷市「忍領石標」

埼玉県指定記念物 旧跡 「忍領石標」。

所在地:市内石原

所有者(管理者):熊谷市

指定年:昭和38年8月27日

安永9年(1780)、忍藩主が、領地の境界を示し、他藩との境界争いを防ぐため、16か所に建てた石標の一つ。新島と石原の境にあり、高さ190cm、幅30㎝で、「従是南忍領」と刻まれている。石材は、利根川の酒巻河岸(行田市)から一日50人の人が2日がかりで運んだと言われています。

所在地:市内石原

所有者(管理者):熊谷市

指定年:昭和38年8月27日

安永9年(1780)、忍藩主が、領地の境界を示し、他藩との境界争いを防ぐため、16か所に建てた石標の一つ。新島と石原の境にあり、高さ190cm、幅30㎝で、「従是南忍領」と刻まれている。石材は、利根川の酒巻河岸(行田市)から一日50人の人が2日がかりで運んだと言われています。