所在地 葛和田898

所有者(管理者) 大龍寺

時代:江戸 点数:3点

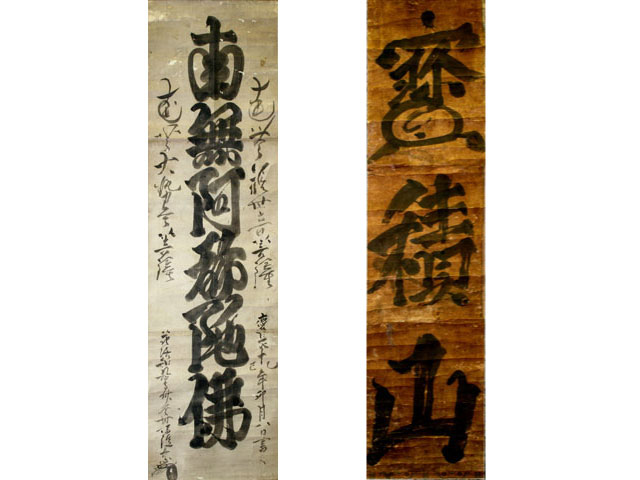

熊谷寺の中興や館林市の善導寺を開山するなど、全国48の寺院を創設した、幡随意智誉白道和尚の書3点。

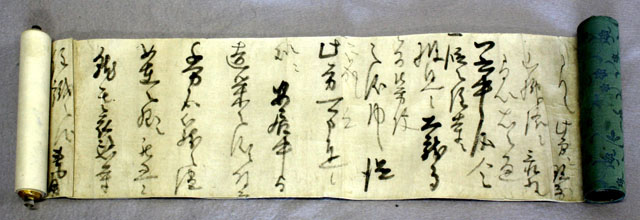

掛軸「寶積山」「南無阿弥陀仏」、書簡「嶋田采女正と鈴木五郎兵衛宛ての書簡」。

書簡には「尚々、此方へ珍敷山柿給候、忝存候、尚以右之通一段之住寺ニ候問、御労役可被成候、以上、御書中之儀令披見候、大龍寺之儀、内々従此方可申達候処ニ、安居中と造営之儀ニ付而、千万取籠之儘如在之様ニ罷過候、就其哀愍寺住職之儀、兎角貴殿之御心次第ニ可被成候、愚庵之儀少も無別儀候、玄門江書中ニ可申候へ共、当安居被引籠候間、恨ニ存候而、自此方ハ不申候、是ハ一旦之事候、旦事之住寺ニ候、恐謹言、霜月廿九日 嶋 采女殿 鈴 五郎兵衛殿 御宿所」と記されている。大意は「当方へめずらしい山柿をいただき、ありがとうございます。右の通り住職に関する質問は、お働きなさってください。お手紙の中に関するところをみさせて頂きました。大龍寺の事については、ないないこちらに、申し立て頂いたところに、安居中と造営の儀で、永くとりこもったまま、過ごさせて頂いているので」、ついてはその哀愍寺の住職の件については、ともかくあなた方の気持ち次第になさって結構です。私の方は少しも異論はありません。昔の教えの中にも申しておりますが、まさに安居で引きこもっている期間ですので、恨みに思うかもしれませんが、こちらから言うことはありません。これは一旦のことです。謹んで申し上げます。」です。

幡随意上人は大龍寺の開山であり、二代将軍秀忠の帰依が深く、徳川家による庇護を受けて各地に浄土寺院を開きました。晩年は紀州徳川藩へ移り住んだと伝えられています。

指定年月日 昭和37年8月30日 |

|