大濱玄道(おおはまげんどう)(1774−1828)

江戸後期の医者。幡羅郡玉井村(現埼玉県熊谷市)で生まれ、本姓は長田、井蓮と号しました。医業を志して江戸に出て、法印竹田に漢方を、宇田川榛斎に蘭学を学び、玉井村に帰りました。亀田鵬斎を案内して三ケ尻観音山に登ったり、伊豆の大凶作に際し、吉田市右衛門から多額の金と穀類を託され難民救済に当たりました。文政11年8月6日56歳で没しています。

妻沼の歓喜院境内に建てられている「血道の碑」は、文政11年(1828)に玄道が建立したもので、玄道の父が残したはやりかぜの処方や医学の心得を、神岡徳一(1797-1883)が撰文したもの。書は中村佛案、石工は窪世祥。

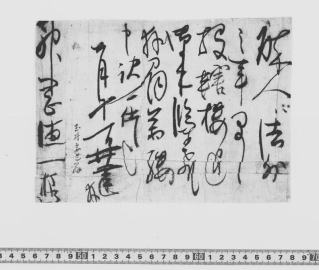

玄道と徳一の関係は、同時期の地方医師という以外関係は不明ですが、東京都立図書館所蔵の渡辺刀水旧蔵諸家書簡文庫に、玄道から徳一に宛てた書簡があり、web公開されています。

文面は、「余人ハ法外 之事早々 投轄楼迄 御来臨奉希候 拝眉万縷 申訳可仕候也 七月十一日井蓮拝 玉井玄道翁 神岡徳一様」

*万縷:いろいろな細かい事項 拝眉:人にあうこと

玄道と徳一の関係は、同時期の地方医師という以外関係は不明ですが、東京都立図書館所蔵の渡辺刀水旧蔵諸家書簡文庫に、玄道から徳一に宛てた書簡があり、web公開されています。

文面は、「余人ハ法外 之事早々 投轄楼迄 御来臨奉希候 拝眉万縷 申訳可仕候也 七月十一日井蓮拝 玉井玄道翁 神岡徳一様」

*万縷:いろいろな細かい事項 拝眉:人にあうこと

参考文献

- 1982『熊谷人物事典』日下部朝一郎

|

|

| 血道之碑(妻沼歓喜院) | 東京都立図書館所蔵「書簡」 |