飯田和泉守(いいだいずみのかみ)

江戸時代、河原明戸の宮大工飯田和泉を紹介します。

伝承では、飯田家の祖(甚八清正)は、久能山東照宮五重塔改修の際、幕府からその技術を認められ棟梁として活躍し、当時としては珍しい「せび」という滑車を利用して難しい改修を見事に完成させた。その功により、元和2年(1616)和泉守を賜り、風折烏帽子狩衣の着用を許されたとのことです。飯田家には、その際の拝領の葵の御紋入りの文箱や金蒔絵の什器が伝わっています。

その後飯田家では代々和泉守を名乗り、村人から「とうりゅうさま」(棟梁さま)と敬意をもって呼ばれました。

初代は甚八清正(生没年不詳)。二代は仙之助(■-1835)、三代は岩次郎(■-1885)、四代は常吉(生没年不詳)と続き、現在まで17代続く家系となっている。

古文書には与右衛門安興(寛政七年:1795)、和泉守安範(文化元年:1804)、和泉守安軌(天保六年:1835)の名が残されている。

初代は甚八清正(生没年不詳)。二代は仙之助(■-1835)、三代は岩次郎(■-1885)、四代は常吉(生没年不詳)と続き、現在まで17代続く家系となっている。

古文書には与右衛門安興(寛政七年:1795)、和泉守安範(文化元年:1804)、和泉守安軌(天保六年:1835)の名が残されている。

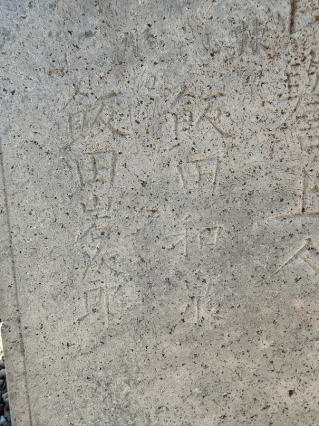

飯田和泉作として確認されているものは、熊谷市川原明戸諏訪神社手水社の彫刻で、その手水鉢に「安政六己未年 四月吉日 明道寺 十九世 慎譽上人 飯田和泉 飯田岩次郎」と刻まれている。秩父屋台の銘には「飯田和泉、同岩次郎」、東松山箭弓稲荷神社の天保6年(1835)棟札に「大里郡川原明戸村飯田和泉、彫工飯田仙之助」、熊谷第一本町区祇園祭御神酒枠には「安政三年(1856)竜集丙辰秋七月焉大工棟梁飯田和泉守藤原兼糊、同郡川原明戸村人二十一才時作之、彫物師飯田岩次郎藤原兼常、同邑同家伜」と書かれている。その他、熊谷市飯塚神輿(明治5年)、秩父市常泉寺観音堂などがあり、焼失した野原文殊寺本殿向拝(天保9年:1838再建、昭和11年:1936焼失)も手掛けたとされています。

|

|

||

| 熊谷市第一本町区神酒枠 | 秩父市常泉寺観音堂 | ||

|

|

|

|

| 熊谷市川原明戸諏訪神社手水舎 | 同左彫刻 | 同左手水鉢側面 「飯田和泉 飯田岩次郎」 | |

参考文献

- 『熊谷人物事典』1982年 日下部朝一郎 国書刊行会