| 萩山遺跡発掘調査(4/4ページ) |

img53.jpg (73930 bytes) |

25 第2号集石土壙半截状況 良く見ると礫の下に炭化した炭が敷かれている状態が確認され、さらに下には、赤化した焼土が確認できます。 このことから、縄文人が、穴を掘ってまきをくべて火を焚き、その後に礫を充填したことがわかります。おそらく礫の間には調理する食材が挟み込まれていたものと推定されます。いわゆる石蒸焼き料理が行われた跡であると考えられます。 |

img54.jpg (52756 bytes) |

26 第6号集石土壙確認状況 左側の溝は、近世位の時期に掘られたものと推定されます。 |

img55.jpg (72907 bytes) |

27 第6号集石土壙半截状況 鍋底形の比較的浅い掘り込みの中に、ぎっしりと礫が充填されている状況が確認されます。 |

img56.jpg (42707 bytes) |

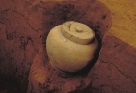

28 平安時代蔵骨器確認状況 屋外のピットを掘り下げたところ、蓋をした須恵器の壺が埋設されていました。 |

img57.jpg (50414 bytes) |

29 蔵骨器半截状況 蓋の部分は土圧で潰れていましたが、完形の須恵器が検出されました。中には破砕された骨が入れられており、蔵骨器であることが確認できます。 |

前のページへ 前のページへ

|

| 所 見:今回、萩山遺跡からは、縄文時代早期撚糸文土器様式期前半に営まれた、県内でも最も古い時期に属する集落跡が検出されました。 本遺跡は、荒川中流域右岸の東西約17km、南北約3kmにわたって発達した江南台地と呼ばれる台地上に位置しています。本遺跡の南側には、開析谷が、北側には埋没谷が東西方向に走っており、この2本の谷に挟まれた幅約200mほどの東西方向に伸びる馬の背状の頂部から南斜にかけて集落が展開されていました。 各竪穴住居跡の掘込みは5〜10cm程と浅く、床面に硬化面が認められず、炉跡も確認されませんでした。よって、住居のプランを平面的に確認することは難しく、遺物の集中箇所を中心に、適宜サブトレンチを入れ壁の立ち上がりをみながらプランを確定しました。 各住居の帰属時期は、確定していませんが、井草Ⅰ式から夏島式の土器片が確認されており、撚糸文土器様式期前半に営まれた集落であることがうかがえます。 旧江南町では、撚糸文土器様式期の集落跡が本遺跡の他14遺跡確認されており、本遺跡より西へ約3kmの距離に、撚糸文土器様式期後半の住居跡8軒が確認された、川本町四反歩遺跡が位置しています。幾筋もの谷が開析する江南台地が、縄文時代の生活様式が確立する早期前半の集落立地条件に適しており、今後の資料の増加とともに、江南台地が、該期の濃密な分布地域として認識される可能性が高いものと考えられます |