|

|

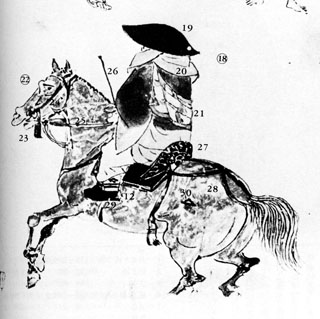

「烙印(馬印)の押された馬の姿」

― 慕帰(ぼき)絵詞 ― より |

絵中の馬、尻の部分を注視してください。№30の位置に「△」印があります。これが烙印(馬印)と思われます。△印の烙印は、馬の左腿の上部付近あり、人の眼につきやすい部分に位置しています。この絵は烙印まで細かく描かれた数少ない例であり、烙印の歴史を知る格好の資料となっています。実際に絵師はモデルの馬を見て描いたのでしょう。

古代の烙印の実物は、埼玉県では深谷市(旧岡部町)の北坂遺跡から「中」文字例が出土しており、円山遺跡の「有」例とともに古代の牧の実態を知る実物資料として貴重な遺物です。

古代の馬の飼育は中央政府が管理し、各国に置かれた官牧(「御牧」ともいう牧場)で育て、一定の匹数を貢納させていました。例えば武蔵国には「石川牧」(東京都)、「小川牧」(東京都)、「由比牧」(東京都)「立野牧」(東京都)などの官牧のほか、「秩父牧」「小野牧」「石田牧」「阿久原牧」の名が見え、他に文献に現れない小規模な牧や私的な牧があったと考えられています。烙印は、これらの牧から貢納する際に、産地や数量を確認するために押されたものと考えられます。本来、先の官牧では「官」印を、他はそれぞれの文字や記号を用いたようです。

このように、帰属を示す目的の烙印例は数多く木材の例も知られますが、円山遺跡の状況をみると牧との関係が強く、出土した「有」の烙印は牛馬の飼育管理のために使われたと考えて良いようです。

円山遺跡は台地縁部に立地することから、尾根の一部や谷津を囲むことで土地を区画して牧とすることが容易で、古地名にも「牧津里」「牧川里」などの牧に関係した地名が残ります。また、近辺には古代官道「東山道武蔵路」のルートが通っていると想定され、通行の便宜を図るため馬を常備し、一定の距離で設置した「駅家」が上岡付近に想定されるなど馬との関係が強く窺われます。

円山遺跡からは、烙印と共に須恵器などの遺物が出土しており、八世紀末~九世紀前半の時期を示している。このころは、東山道の武蔵路が変更され、駅家に伴う官牧も廃止されたと思われますが、その後については、あるいは地元の有力者の庇護下に、存続したとも考えられ、官牧からに私牧に変質していったことも想定されます。(T.A)

慕帰絵詞は、浄土真宗を開いた親鸞の曾孫、覚如の伝記である。観応2年(1351)までに完成していたとされる。

当時の民衆生活・調度・世相などを如実に示す貴重な資料とされる。本図は、第五巻-大谷前室門外の場面で馬に乗る僧(覚如)の姿を後方より描いたものである。 |

|

|

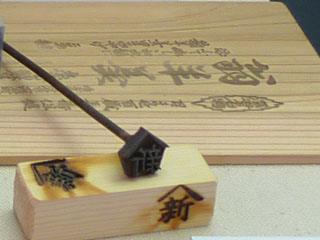

烙印の出土した住居跡

16.17.18号の3軒が重なり合う状態で発見された。 |

烙印の出土状況

右側の棒状のもの |

烙印の印面

鉄板で「有」の文字を表している。

(画像を左右に反転しています) |

|

|

【写真奥】

現代の烙印

お菓子の箱の例

杉板に焼文字がおされる

平成

【写真手前】

近代の烙印

「山字に新」

明治時代~

|